制作日記的な挑戦の記録

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[2007年9月3日お遍路62日目]

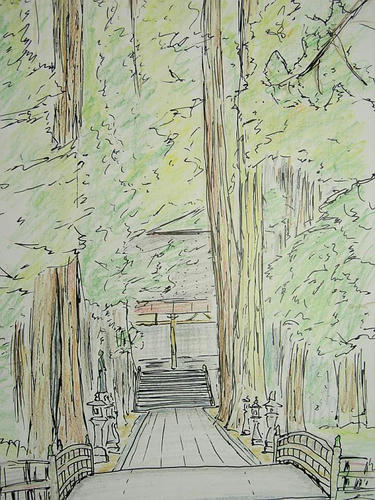

弘法大師が入定されている御廟がある高野山は奥之院。

八十八ヶ所を巡り終えてから、こちらに報告と感謝するという意味でお参りするのが一般的みたいです。

でも、四国へ行く前に挨拶し、結願後に改めて参るのが、本来のお礼参りであるとも言われます。

自分の場合は、せっかくここまで来たのだから、高野山にも行っておこうというノリでしたが・・・

とにかく杉の木がどーんといくつも生い茂っていて、何とも言えない神聖な空気に満ちていた、ような気がしました。

高野山は世界遺産に登録されているだけあって、とにかく見所いっぱいで、観光客もいっぱいでした。

丸一日観光してから、高野山を後にしました。

その後、一度大阪へ戻り、夜行バスで東京へと帰りました。

こうして、私のお遍路は終わりました。

これまで私のお遍路の絵を見てくださった皆さんも、お疲れ様でした。

いやー、それにしても、絵を全部アップするのに、1年半以上もかかってしまうとは・・・

そのうち余裕があれば、お遍路関係だけの別サイトを立ち上げるかもしれません。

(ほんと、余裕があれば・・・)

今後も気が向いたら何か絵をアップしていくつもりでございます(^-^)

弘法大師が入定されている御廟がある高野山は奥之院。

八十八ヶ所を巡り終えてから、こちらに報告と感謝するという意味でお参りするのが一般的みたいです。

でも、四国へ行く前に挨拶し、結願後に改めて参るのが、本来のお礼参りであるとも言われます。

自分の場合は、せっかくここまで来たのだから、高野山にも行っておこうというノリでしたが・・・

とにかく杉の木がどーんといくつも生い茂っていて、何とも言えない神聖な空気に満ちていた、ような気がしました。

高野山は世界遺産に登録されているだけあって、とにかく見所いっぱいで、観光客もいっぱいでした。

丸一日観光してから、高野山を後にしました。

その後、一度大阪へ戻り、夜行バスで東京へと帰りました。

こうして、私のお遍路は終わりました。

これまで私のお遍路の絵を見てくださった皆さんも、お疲れ様でした。

いやー、それにしても、絵を全部アップするのに、1年半以上もかかってしまうとは・・・

そのうち余裕があれば、お遍路関係だけの別サイトを立ち上げるかもしれません。

(ほんと、余裕があれば・・・)

今後も気が向いたら何か絵をアップしていくつもりでございます(^-^)

PR

[2007年9月1日お遍路60日目]

ついに戻ってきました!

始まりのお寺であり、終わりのお寺でもある、霊山寺です。

自分が旅を始めた頃から、やりたいと思っていたこと。

それは、最初と最後同じ絵を描いて、どれだけ上達したか見比べてみよう、というものでした。

そんなわけで、どうぞ見比べてみてください。

(before)

(初日の日記)

(after)

前よりも少し引いてみたのですが、アングルはほとんど同じです。

自分で言うのも何ですが、うん、やっぱり上達してるなぁ。

ここに至るまで丸2ヶ月。

ほんと長かったです。

終わってみればあっという間だったような気もするのですが、それでもやっぱり長かったなぁと思います。

ついに戻ってきました!

始まりのお寺であり、終わりのお寺でもある、霊山寺です。

自分が旅を始めた頃から、やりたいと思っていたこと。

それは、最初と最後同じ絵を描いて、どれだけ上達したか見比べてみよう、というものでした。

そんなわけで、どうぞ見比べてみてください。

(before)

(初日の日記)

(after)

前よりも少し引いてみたのですが、アングルはほとんど同じです。

自分で言うのも何ですが、うん、やっぱり上達してるなぁ。

ここに至るまで丸2ヶ月。

ほんと長かったです。

終わってみればあっという間だったような気もするのですが、それでもやっぱり長かったなぁと思います。

[2007年9月1日お遍路60日目]

とりあえずどうしても描かなければいけなかったお寺の一つがこちらです。

初日に訪れたものの、どこをどう描いてよいかわからず、結局ろくに描けずに敗北していたのでした。

(初日の絵)

正面からは描きようが無かったので、横から描きました。

ラフですがいつになくスラスラ描けました。

ちなみに、88番からは10番の近くに出て、そこから1番まで戻っていくルートが一般的です。

かつて通った道をまた歩いていると、いろんなことを思い出して、ものすごく懐かしい気持ちになりました。

また、お遍路を歩き始めた人たちともたくさんすれ違いました。

なんだかラスボス倒した後に、最強装備、最強レベルで最初の町に戻ってきた感じがするのでした。

(最強かどうかはともかく・・・)

とりあえずどうしても描かなければいけなかったお寺の一つがこちらです。

初日に訪れたものの、どこをどう描いてよいかわからず、結局ろくに描けずに敗北していたのでした。

(初日の絵)

正面からは描きようが無かったので、横から描きました。

ラフですがいつになくスラスラ描けました。

ちなみに、88番からは10番の近くに出て、そこから1番まで戻っていくルートが一般的です。

かつて通った道をまた歩いていると、いろんなことを思い出して、ものすごく懐かしい気持ちになりました。

また、お遍路を歩き始めた人たちともたくさんすれ違いました。

なんだかラスボス倒した後に、最強装備、最強レベルで最初の町に戻ってきた感じがするのでした。

(最強かどうかはともかく・・・)

[2007年8月16日お遍路44日目]

お遍路には、善根宿(ぜんこんやど)というものがあります。

善根宿とは、お遍路さんのために、善意で、無料もしくは格安で提供された宿のことを言います。

そんな善根宿を、今昔さんという大ベテランのお遍路さんが造っていました。

(一応、左側のヒゲのおじさんが今昔さん)

知り合っていた別のお遍路さんが先に手伝っていて、そのつながりで訪ねてみたのでした。

今昔さんを慕っている方などが立ち寄っては、手伝って、また旅立っていく、という感じで、とても活気にあふれている現場でした。

自分も1日だけちょっとお手伝いさせてもらいました。

ついでにこの絵を描いて置いてきたのですが、たぶんもう無いだろうなぁ・・・

現在はオープンしているようです。

場所は愛媛県四国中央市の伊予土居駅の近くです。

64番から約28km、65番まで約16kmのあたり。

お遍路には、善根宿(ぜんこんやど)というものがあります。

善根宿とは、お遍路さんのために、善意で、無料もしくは格安で提供された宿のことを言います。

そんな善根宿を、今昔さんという大ベテランのお遍路さんが造っていました。

(一応、左側のヒゲのおじさんが今昔さん)

知り合っていた別のお遍路さんが先に手伝っていて、そのつながりで訪ねてみたのでした。

今昔さんを慕っている方などが立ち寄っては、手伝って、また旅立っていく、という感じで、とても活気にあふれている現場でした。

自分も1日だけちょっとお手伝いさせてもらいました。

ついでにこの絵を描いて置いてきたのですが、たぶんもう無いだろうなぁ・・・

現在はオープンしているようです。

場所は愛媛県四国中央市の伊予土居駅の近くです。

64番から約28km、65番まで約16kmのあたり。

[2007年8月27日お遍路55日目]

84番札所の本堂の隣には、四国狸の総大将と崇められる太三郎狸を祀る蓑山大明神があります。

太三郎狸は屋島の禿狸ともいわれ、佐渡の団三郎狸、淡路の芝右衛門狸と並んで、日本三大狸に数えられています。

映画「平成狸合戦ぽんぽこ」にも登場しました。

太三郎狸は夫婦仲が良かったといわれていて、現在は、夫婦円満、縁結び、商売繁盛の神様として祀られており、子宝にもご利益があるとされています。

(84番札所 屋島寺)

84番札所の本堂の隣には、四国狸の総大将と崇められる太三郎狸を祀る蓑山大明神があります。

太三郎狸は屋島の禿狸ともいわれ、佐渡の団三郎狸、淡路の芝右衛門狸と並んで、日本三大狸に数えられています。

映画「平成狸合戦ぽんぽこ」にも登場しました。

太三郎狸は夫婦仲が良かったといわれていて、現在は、夫婦円満、縁結び、商売繁盛の神様として祀られており、子宝にもご利益があるとされています。

(84番札所 屋島寺)

[2007年8月26日お遍路54日目]

82番札所の山門前の茂みの中に立っています。

根香寺には牛鬼伝説があるそうです。

約400年前、天正の頃、青峰山に住んでいた牛鬼という怪物が、村の人々を苦しめていました。

弓矢の名人である山田蔵人高清が退治しようと山中で待ち構えていたが、なかなか発見することができませんでした。

見つかるよう根香寺の本尊に祈願した満願の日、牛鬼が出現しました。

高清が射た矢は口の中に刺ささり、牛鬼は悲鳴を上げて逃げ去っていきました。

後を追うと、2kmほど西の定が渕で死んでいるのを発見しました。

高清は牛鬼の角を切り取り、村人からお礼にもらった米15俵を奉納し、菩提を弔いました。

今でもその角と牛鬼の絵が残されているそうです。

また、牛鬼の絵姿を身に付けていると、魔除けの効果があるとか。

ところで、この表情を見るとどうしても「くわっぱ!」と言いたくなってしまいます。

(82番札所 根香寺)

82番札所の山門前の茂みの中に立っています。

根香寺には牛鬼伝説があるそうです。

約400年前、天正の頃、青峰山に住んでいた牛鬼という怪物が、村の人々を苦しめていました。

弓矢の名人である山田蔵人高清が退治しようと山中で待ち構えていたが、なかなか発見することができませんでした。

見つかるよう根香寺の本尊に祈願した満願の日、牛鬼が出現しました。

高清が射た矢は口の中に刺ささり、牛鬼は悲鳴を上げて逃げ去っていきました。

後を追うと、2kmほど西の定が渕で死んでいるのを発見しました。

高清は牛鬼の角を切り取り、村人からお礼にもらった米15俵を奉納し、菩提を弔いました。

今でもその角と牛鬼の絵が残されているそうです。

また、牛鬼の絵姿を身に付けていると、魔除けの効果があるとか。

ところで、この表情を見るとどうしても「くわっぱ!」と言いたくなってしまいます。

(82番札所 根香寺)

[2007年8月21日お遍路49日目]

71番札所の本堂近くの岩壁に彫られている、阿弥陀三尊像です。

その周りには無数の仏像が刻まれています。

弘法大師は、8万4千体もの仏像を刻んだとされています。

ところで私は、てっきりこのスケッチの磨崖仏が、弘法大師が刻んだものだと思い込んでいたのですが、後でいろいろ調べてもそういう記述は見つけられませんでした。

どうもこれは違ったようです・・・

(71番札所 弥谷寺)

71番札所の本堂近くの岩壁に彫られている、阿弥陀三尊像です。

その周りには無数の仏像が刻まれています。

弘法大師は、8万4千体もの仏像を刻んだとされています。

ところで私は、てっきりこのスケッチの磨崖仏が、弘法大師が刻んだものだと思い込んでいたのですが、後でいろいろ調べてもそういう記述は見つけられませんでした。

どうもこれは違ったようです・・・

(71番札所 弥谷寺)

[2007年7月16日お遍路13日目]

お礼参りの前に、記念のスケッチを数点アップしていきます。

これは、24番に行く途中にありました。

大きな岩が海からそびえ立っていました。

どっちがダンナでどっちがヨメさんかはわかりませんが。

絵の手前側がちょっとした広場になっていて、東屋がありました。

そこで野宿した時、ベテランの歩き遍路のおじさんと知り合いました。

貴重なお話をいろいろ聞かせてもらいました。

この後も何度か会って、野宿ポイントとか教えてもらったりしました。

いい思い出です。

感謝です。

まだ旅の初めの方なので、絵はちょっとイマイチですね。

詳しい場所は、高知県室戸市の、23番より約62km、24番まで約12kmのあたりです。

(23番札所、24番札所)

お礼参りの前に、記念のスケッチを数点アップしていきます。

これは、24番に行く途中にありました。

大きな岩が海からそびえ立っていました。

どっちがダンナでどっちがヨメさんかはわかりませんが。

絵の手前側がちょっとした広場になっていて、東屋がありました。

そこで野宿した時、ベテランの歩き遍路のおじさんと知り合いました。

貴重なお話をいろいろ聞かせてもらいました。

この後も何度か会って、野宿ポイントとか教えてもらったりしました。

いい思い出です。

感謝です。

まだ旅の初めの方なので、絵はちょっとイマイチですね。

詳しい場所は、高知県室戸市の、23番より約62km、24番まで約12kmのあたりです。

(23番札所、24番札所)

[2007年8月30日お遍路58日目]

とうとうこの日がやってきました。

ついに結願です!

お寺の数百m手前で雷雨に見舞われてしまい、山門前のお店で雨宿りさせてもらいました。

小降りになった頃を見計らって、お参りしました。

絵を描いている時は、幸いにも止んでくれました。

それにしても、ようやく結願です。

終わりが近づいてきている時は、感慨深いものがあったのですが、いざ終わってみると、こんなものかぁという割とあっさりした心持ちだったりします。

それはきっと、旅はここで終わりじゃないからなんだと思います。

この後は、お礼参りが待っています。

お遍路でお礼参りとは、打ち始めのお寺にお参りすること、高野山へお参りすることをいいます。

(厳密な定義があるわけではなく、人によって様々です。また、お礼参りは必ずしなければいけないものでもありません)

そんなわけで、まだ続きます。

とうとうこの日がやってきました。

ついに結願です!

お寺の数百m手前で雷雨に見舞われてしまい、山門前のお店で雨宿りさせてもらいました。

小降りになった頃を見計らって、お参りしました。

絵を描いている時は、幸いにも止んでくれました。

それにしても、ようやく結願です。

終わりが近づいてきている時は、感慨深いものがあったのですが、いざ終わってみると、こんなものかぁという割とあっさりした心持ちだったりします。

それはきっと、旅はここで終わりじゃないからなんだと思います。

この後は、お礼参りが待っています。

お遍路でお礼参りとは、打ち始めのお寺にお参りすること、高野山へお参りすることをいいます。

(厳密な定義があるわけではなく、人によって様々です。また、お礼参りは必ずしなければいけないものでもありません)

そんなわけで、まだ続きます。

[2007年8月27日お遍路55日目]

急な上り坂を約1km歩いてようやくたどり着いた屋島寺は、屋島山頂にあります。

ここではかつて源平の合戦があったことでも有名で、いわゆる観光寺のひとつになっています。

にもかかわらず、本堂はいい感じに古いままで、赤い色が南国チックでとても味がありました。

本堂の裏手の方からは、高松市内を一望できて、夜景がきれいでした。

(別の場所からは瀬戸内海も一望できるみたいです)

ここではネパール人のお遍路さんと知り合い、思わぬ国際交流ができました。

結構外国人のお遍路さんは多いのです。

ここの境内には、日本三大狸のひとつである「太三郎狸」を祀った蓑山大明神もありました。(蓑山大明神)

急な上り坂を約1km歩いてようやくたどり着いた屋島寺は、屋島山頂にあります。

ここではかつて源平の合戦があったことでも有名で、いわゆる観光寺のひとつになっています。

にもかかわらず、本堂はいい感じに古いままで、赤い色が南国チックでとても味がありました。

本堂の裏手の方からは、高松市内を一望できて、夜景がきれいでした。

(別の場所からは瀬戸内海も一望できるみたいです)

ここではネパール人のお遍路さんと知り合い、思わぬ国際交流ができました。

結構外国人のお遍路さんは多いのです。

ここの境内には、日本三大狸のひとつである「太三郎狸」を祀った蓑山大明神もありました。(蓑山大明神)

[2007年8月26日お遍路54日目]

ここは絵を描くのに1時間くらいしか時間がなかったので、大急ぎで描きました。

でもおかげで、描きたいものが描けた感じで、ちょっと吹っ切れた気がしました。

本堂前の木の葉が色づき始めていて、それが綺麗でした。

ちなみに、ここのお寺には「牛鬼伝説」なるものがあり、山門の近くの茂みには、牛鬼の像が立っています。(牛鬼)

ここは絵を描くのに1時間くらいしか時間がなかったので、大急ぎで描きました。

でもおかげで、描きたいものが描けた感じで、ちょっと吹っ切れた気がしました。

本堂前の木の葉が色づき始めていて、それが綺麗でした。

ちなみに、ここのお寺には「牛鬼伝説」なるものがあり、山門の近くの茂みには、牛鬼の像が立っています。(牛鬼)

[2007年8月25日お遍路53日目]

讃岐の国分寺です。

境内は広く、大きな礎石がいくつも残っていて、かつてはもっと壮大だったのだろうなぁと想像できます。

ここに参拝する前に、門前にある接待所で休憩しました。

こちらで働いている方に、事前にメールでここのことを教えて頂いていたので、是非にと寄ってみました。

すごく良い感じのところでした。

話の流れで、近所の画家さんも呼んで、絵を見てもらうことになりました。

画家さんは普通に感想を言っただけで、自分が勝手に変に思い込んでしまって、どう絵を描くべきなのか、再び迷い始めてしまいました。

(ほんとに悪く言われてわけではなくて、ただの自爆です)

そんなわけで、立派な本堂の脇に小ぢんまりと佇んでいた春日明神をさらさらと描いてしまいました。

うーん、何なんだろう・・・

讃岐の国分寺です。

境内は広く、大きな礎石がいくつも残っていて、かつてはもっと壮大だったのだろうなぁと想像できます。

ここに参拝する前に、門前にある接待所で休憩しました。

こちらで働いている方に、事前にメールでここのことを教えて頂いていたので、是非にと寄ってみました。

すごく良い感じのところでした。

話の流れで、近所の画家さんも呼んで、絵を見てもらうことになりました。

画家さんは普通に感想を言っただけで、自分が勝手に変に思い込んでしまって、どう絵を描くべきなのか、再び迷い始めてしまいました。

(ほんとに悪く言われてわけではなくて、ただの自爆です)

そんなわけで、立派な本堂の脇に小ぢんまりと佇んでいた春日明神をさらさらと描いてしまいました。

うーん、何なんだろう・・・

[2007年8月22日お遍路50日目]

弘法大師誕生の地とされているここ善通寺は、とにかく広かったです。

約13万5千坪もある寺領は、東西二院に分かれています。

東院には本堂の他に、門が3つもあり、五重塔もそびえています。

西院には御影堂(みえいどう)があり、ここで弘法大師が誕生したと言われています。

そしてさらにすごかったのは、ここの宿坊です。

ちょっとしたホテルか旅館かと思えるくらいに良い感じのところでした。

(しかも値段は他の宿坊と同じという)

絵の方は、境内の外から東院の南大門を描いてみました。

描いた場所が道路だったということと、ちょっと雨が降り始めていたということもあって、だいぶ雑になってしまいましたが・・・

弘法大師誕生の地とされているここ善通寺は、とにかく広かったです。

約13万5千坪もある寺領は、東西二院に分かれています。

東院には本堂の他に、門が3つもあり、五重塔もそびえています。

西院には御影堂(みえいどう)があり、ここで弘法大師が誕生したと言われています。

そしてさらにすごかったのは、ここの宿坊です。

ちょっとしたホテルか旅館かと思えるくらいに良い感じのところでした。

(しかも値段は他の宿坊と同じという)

絵の方は、境内の外から東院の南大門を描いてみました。

描いた場所が道路だったということと、ちょっと雨が降り始めていたということもあって、だいぶ雑になってしまいましたが・・・

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

ブログ内検索

アーカイブ

フリーエリア